全世界的家族企業都具有兩個特征:一是企業的所有權由單一家族所控制,二是兩位或更多的家族成員能夠擔當諸如管理/治理的角色,所有權以及家族的關系在很大程度上影響企業的發展方向。

眼下,中國不少家族企業面臨“交棒”的關鍵時刻,家族企業的發展和延續受到考驗。在哈佛大學商學院聯合清華 經濟管理學院推出的“家族企業管理——中國課程”(Families in Business-China) 的課堂上,哈佛大學商學院工商管理高級講師約翰 ·戴維斯從家族企業的治理結構、體系等多方面,分享了家族企業的優勢和如何做好有效治理。

家族企業壽命更長

過去十年對于家族企業的研究結果令人驚訝。很多商業媒體、商界、商學院對于家族企業有著根深蒂固的偏見,覺得相對于非家族企業,家族企業不夠專業化,不夠進步和創新,但是這樣的偏見是錯誤的。約翰 ·戴維斯介紹,根據在歐洲、南美和美國研究得出的結果表明,無論是上市還是非上市公司,企業規模大還是小,家族企業的平均績效表現優于非家族企業,而且壽命更長。至于為什么會出現這種情況,研究者經常提到的有以下幾個因素:

·家族企業更有長期和耐心的發展觀,反映在規劃、投資和關系的維護上。

·家族企業將質量作為家族的聲譽。關注質量雖然從短期來看會影響利潤率,但是會促使企業追求卓越。

·家族企業重視與客戶、員工和所有者的忠誠度。當企業進一步發展時,這些關系能夠給予強有力的支持。

·家族企業有著穩定的所有者群體和企業領導層。

當然,家族企業也面臨著諸如以下方面的挑戰:再投資不足(分紅過多、缺乏資本);對傳統的產品、技術和地段過度忠誠;缺乏績效思維;領導任期過長;以控制為焦點——資本不足、運營不暢和行事隱秘;具有破壞性的家族沖突以及過于害怕沖突;難以吸引和維持非家族高層人才;不決策及戰略停滯;企業和家族的延續性等方面的挑戰。

與歐洲家族企業相比,建立現代企業制度時間還很短的中國家族企業顯得稚嫩得多,挑戰和阻礙就更明顯。比如在企業控制權和所有權的轉移方面;公司透明度和財務管理問題;繼承人可能缺乏經驗和能力等等問題。

這些問題怎么解決,恐怕沒有一貼一勞永逸、適合所有企業的藥方。但有時候回歸常識、回歸問題的基本點去找解決方案,也不失為一種思路。約翰 ·戴維斯從家族企業的治理結構、體系等多方面,解讀了家族企業的優勢和如何做好有效治理。

什么是有效的家族企業治理

當董事會里的成員全部由家族成員組成時,那會是一種怎樣的情形?家族企業治理比非家族企業治理更為復雜,因為企業、家族和所有者都需要治理,缺乏有效的治理是帶來組織問題的主要原因。

對任何組織來說,不管是企業、家族還是家族基金,有效的治理意味著:

第一,給予方向感,帶來工作和生活的價值,公司的政策能被人們很好地理解、接受,從而知道在某種環境下該有怎樣的行事方式。這些政策包括雇傭政策、晉升政策、負債政策甚至是火災政策。

第二,在正確的時間把正確的人集合到一起做正確(重要)的事。

如果不達成上述兩個目標,沒有組織可以存活得長久。企業領導者得通過結果,而不是通過董事會或是家族理事會來衡量治理體系的有效性。如果組織是以一種非正式或是隨意的治理方式來達成上述目標,那就保持下去。但如果組織中方向不清楚,價值不明確,沒有讓人充分理解相關的政策,也沒有把合適的人在恰當的時間召集起來討論組織中所面臨的重大事項,治理體系便存在缺陷,需要改進,可能正式些的結構(比如董事會、理事會)和流程(日程、投票)會更有幫助。

大多數人很難應對特別敏感的事務,因此事前做計劃,一定程度的正式溝通能幫助人們專注精神,為目標而工作,解決彼此之間的異見。那些構造良好、管理得當的治理結構會提升有效治理的機會。

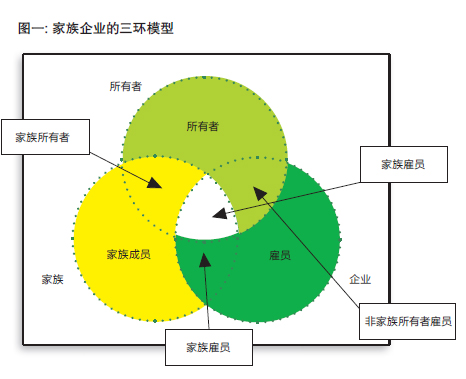

三環模型(如圖一)可以幫助家族企業中的成員了解他們在企業中所處的位置。家族企業是企業、家族和所有者的混合體,這一體系會讓人顧慮家族企業行事情緒化。在這一體系中,個人必須在三環之內或之間管理好三個重疊的組織:家族、企業和所有者。這三個組織的重合往往會因個人在三環中所處位置的不同而導致彼此之間觀點的不同。

三環模型中職責的重疊可以提高企業管理的效率,但有時也會帶來困惑,家族成員不知該如何對待他們的子女和長輩,由此也會帶來各種緊張關系。另外,那些沒有被企業雇傭的家族股東通常會對分紅的比例與在企業工作的相關所有者產生異見。有時家族企業會采取一些短視的做法來處理各種緊張關系,比如:

·排外和私密——把一些家族成員或是股東排除在會談之外,對雇員、所有者或是家族成員隱藏了太多的秘密。

·分割與征服——依賴一些支持者,把一些人排除在信息和決策之外。

·賄賂——雇傭一些不稱職的親屬,支付與他們能力不相符的報酬,從公司分配更多的基金,不考慮承擔保護家族和諧的責任,或是維持某些人的權力。

這些設法解決“企業-家族-所有者”緊張對立關系的做法可以帶來短期的息事寧人,但卻于事無補,未來只會愈演愈烈。有效的治理并不會消除但能減緩家族企業體系中的緊張關系,并且通過明確“企業-家族-所有者”三者的需求來促進和諧,通過管理必要的會談以期在目標、價值和政策上達成一致。

約翰 ·戴維斯強調,缺乏有效的治理并不僅見于規模稍小的企業。大型的四代家族企業一旦把家族中的董事長解職也會造成家族混亂。被解職對于董事長及其支持者來說是非常突然的,但在別人看來卻早該如此。家族紛爭將現有治理體系中的不足暴露出來,比如家族理事會并未與董事長就董事會的事務進行磋商,也不理解如何扮演處理董事會工作事務的角色。

董事會中如果家族成員占據主要席位,董事會將陷于癱瘓,無法給予董事長尖銳中肯的回饋。通過加強董事會和家族理事會,利用董事會、理事會和家族大會來解決家族和企業所面臨的真正事務,企業和大部分家族將不會采取罷免董事長的辦法,他們同樣也會設法解決體系中存在的排外和隱私等這些根子上的問題。改進的治理體系才是雙贏的核心。

一個好的治理對家族企業和功能的改善體現在以下三個基本要素上:

·厘清三環模型中所有成員的角色、權力和責任。

·鼓勵家族成員、企業雇員和所有者有責任地行動。

·在業務討論中,調整家族和所有者參與的適當比例。

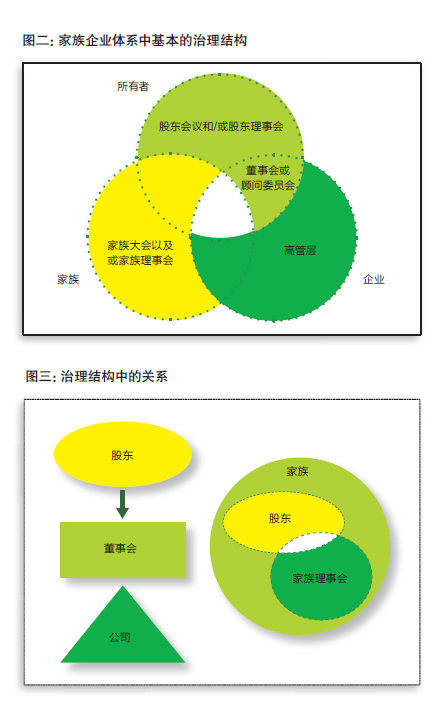

家族企業體系中基本的治理結構

在有了家族企業治理的基本概念之后,再來看一下家族企業治理體系的結構。有效的治理需要一個論壇,來檢視家族企業中家族、企業和所有者之間復雜且情緒化的事務。家族-企業-所有者體系的結構應根據企業組織、所有者的規模和多樣性,家族的規模、代際和多樣性而變化。一種治理結構并不能滿足所有家族企業,但是大多數家族企業體系都能夠采用一些結構來治理(如圖二)。

這些治理結構中的成員和功能需隨企業、家族和所有者的改變而改變。第一代家族企業可能只需要(或是能夠容忍)一個小型的、非正式的顧問委員會而不是董事會。第三代家族可能需要一個家族大會定期把家族中的多名成員召集起來討論公司業務,此外還有家族理事會來幫助制定家族的政策。

治理結構的關系如圖三所示。

這張圖闡釋了家族理事會和董事會不同的功能。家庭理事會為家族制定政策,建議能夠兼顧家族和董事會的政策(比如企業中家族成員的雇傭政策)。董事會既可以制定企業政策,也可以給家族理事會提供有關企業的建議。董事會和家族理事會應各司其職相互合作,但是不應該涉足對方的領域。

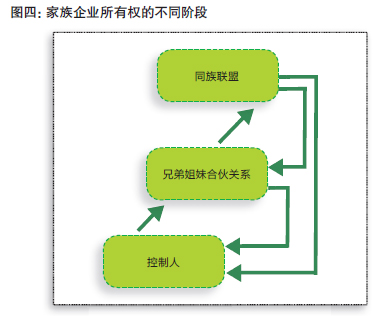

隨著代際的改變而改變的董事會

家族企業中的董事會通常會隨著代際的改變而改變,經歷三個獨特的階段(如圖四)。

大多數的家族企業開始是由一個人控制著組織,做出大多數關鍵的決策。在這個階段,如果公司有董事會,那也通常由其他家庭成員、所有者的朋友或是業務上的同事來組成。這種類型的董事是很典型的“紙上”董事會,只在紙上存在,或是一個“橡皮圖章”,無論所有者做出什么決議都會確認批準。

在兄弟姐妹合伙關系階段,兩個或更多的兄弟姐妹擁有公司的表決控制權,他們通常在董事會中擁有席位,彼此之間對對方很敏感,為此或者刻意避免沖突,或者讓異見很快升級成為破壞性的沖突。兄弟姐妹之間通常將其在董事會中的職位視為與生俱來的權利,允許他們保護各自在公司中的利益,而不承擔保護股東的責任,這樣的董事會很少能夠提供寶貴的管理意見。在這一階段,大股東無法合法地否認董事會中的某個席位。因此當所有權轉移至同族階段時要劃出一條界限,即兄弟姐妹的后人不能繼承他們在董事會中的席位。

當家族企業發展至同族階段時,由兩個或更多的同族人來控制公司會產生自滿或是高度政治化的董事會。但是隨著時間的推移,很多家族企業能夠了解到一個組織運行良好的董事會的價值。在同族聯盟階段,由于股東群體太過龐大,不可能讓每個人都加入董事會,因此董事會開始選舉代表。此外,股東們也意識到擁有客觀、專業的外部董事的價值。

過了起步階段的家族企業,都能從以下的指引中獲益:

(1)家族企業董事會成員的組成

在任何一個階段,關于何為最有效的家族企業董事會的組成都會有小小的爭議。有經驗的不結盟外部成員能夠幫助改變董事會討論的活力,更有目標,也更有建設性。小一些的董事會,如果不是由家族成員主導的,通常試圖想做得更好。所有的董事會成員都應該專注于公司利益的最大化,而不是專注于任何特殊的個人或家族分支的利益。

大部分專家認為,家族企業的董事會應該相對小一些,大約5~8人左右。它應該包括公司的CEO、占多數席位的外部董事會成員(意即非家族成員或公司經理)以及一小部分家族代表。

家族代表并不一定是家族所有者,也無所謂是不是家族的經理。家族代表可由股東、家族或家族理事會選擇。把既是家族成員又是雇員、還在組織中層層往上爬的成員納入董事會是件很復雜的事,他們的主管經常抱怨到底是誰向誰匯報。除非家族雇員處在很高的職位,或者是指定的繼任者,否則就不要納入董事會。

董事會中不應該包括公司的服務提供商,比如銀行家、律師或是會計師。董事會也應該拒絕CEO的朋友或是其他家族成員進入,特別要謹慎指定公司經理進入董事會。公司經理會將討論集中于運營事務而遠離戰略話題,這會讓其他董事會成員很難公開評價公司管理的質量,讓公司經理作為董事會成員并沒有明確的好處。

(2)董事會的責任

大多數董事會能夠通過每季度一天或幾天的會議很好地履行他們的職責。每年一次的會議應該成為董事會和管理層的聯席會議,做好公司來年的規劃。會議之間的時間段內,董事會成員可以處理一些特別的任務,準備董事會的會議以及會見,通常通過電話來解決突發事件。

每個董事會成員通常都會擁有不同的經驗基礎和獨特的商業視角,但是所有的董事會成員都應該記住承擔同樣的責任。董事會的主要職責如下:

·保護公司和股東的利益

·幫助確立公司的政策,幫助股東達成目標

·給高管層——特別是CEO提供業績回饋

·確保企業保持決斷

·監督家族在企業中的參與

(3)保護股東利益

好的董事會能夠平衡公司和股東的需求。比如,董事會如果覺得大量的分紅或是宣傳其他股東的目標,比如家族雇傭等可能削弱業務,并且最終降低公司中股東的價值,董事會就沒必要去做。

(4)幫助做全局決策

這是一個在清單中最重要的職責,也是家族企業董事會中最為典型的弱項。董事會應該建議并且幫助高管認真思考“全局”這個話題對于公司的重要性,比如視野、戰略、成長計劃、競爭能力、人員發展、財務和物理資源、戰略關系以及繼任。董事會應該飛上3萬英尺的高空,開闊思維,放眼考慮公司的目標和挑戰,集中于公司所面臨的重大事件,避免陷入每日 的管理和運營事務中。偶爾,CEO可能要求董事會來幫助解決一些特殊而棘手的運作事務。一個人在董事會會議中應該看到的是關于未來目標和公司戰略的頭腦風暴,董事會成員能夠分析并且預測行業趨勢,決定公司采取何種行動。董事會成員應該愿意并且能夠貢獻他們自己的業務關系來幫助公司做好事前計劃并且滿足公司的需求。

(5)制定政策

從技術角度而言,董事會確定公司所有的關鍵政策。在現實中,只有那些對公司的重要性顯而易見的政策才能達到廣泛的層面,余下的則由經理創造實施。在家族企業中,家族理事會也是一個制定政策的角色。

董事會應該通過提供方向和有關政策信息的指導來幫助管理團隊和家族理事會。比如,董事會可能推薦家族理事會草擬一份家族成員雇傭的政策。董事會將審查,建議修改,認可或實施政策。或者董事會可以要求CEO為公司負債制定一項政策。董事會的工作是看這些政策說明是否經過嚴格的設計,內部是否保持一致,并且有助于達成公司和股東的目標。

(6)評估CEO和高管的工作表現

董事會應該正式評估CEO的表現,識別其長處和短處,幫助CEO在公司中建立可信任的領導力關系。董事會成員應該提供持續的反饋和觀察,幫助CEO建立無論是對個人還是對公司來說都是有挑戰的目標。董事會需要由那些有能力而且有興趣給予反饋的人組成。董事會同樣有責任建議一個合理的CEO薪酬結構,包括薪水、獎金、福利以及長期激勵。后者的活動通常由董事會薪酬委員會來組織。

董事會并不直接評價CEO以下高管團隊的表現,通常也不參與CEO級別以下公司管理團隊薪酬的設計,除非是去確認薪酬策略與實踐得到很好的設計與實施。

(7)果斷決策

由于家族的愿望是避免沖突或是保護傳統,家族企業通常迫切要求果斷決策。董事會則必須堅持強調公司增加股東價值。這意味著在匆忙之間而不是在充分知曉事情的情況下做出的將是一個敏感的決策。

(8)監督公司中家族的參與

對于家族擁有的公司,董事會成員相對于那些非家族公司來說還有一個額外的責任,即董事會成員需要理解家族的目標、關系事務以及政治:

·幫助家族看合理的長期目標(董事會定義的“合理”)能否達成。

·調停家族對公司的影響,不管是家族財務、雇傭需求還是家族沖突對公司長期的影響。

·提供對家族經理有幫助的指導和回饋,特別是當這一幫助很難從公司經理們那里獲得的時候。

·家族事務應該由家族和家族理事會來管理,董事會則應專注于確保公司對未來的發展有正確的定位。

中國的家族企業目前所面臨的一些主要問題:

1. 控制權和所有權的轉移。中國的家族企業在這方面缺乏經驗,第一次遇到代際轉換的問題。如果是在上世紀三四十年代,那時人們可以咨詢周圍人的幫助。

2. 在計劃生育政策影響下,企業領導人才庫受到限制。企業所有者如果只有一個孩子,在其成長中會受到父母還有祖輩的關注,這樣的狀況會影響孩子未來工作的動機、積極性和意愿,也會影響企業繼任者的培養和發展。

3. 需要更高的透明度和更好的財務管理。目前達不到的原因跟中國經濟發展快、公司發展快、管理水平跟不上有關,但也可能跟文化有關。如果說家族內部不太愿意講規則和秩序,商業體系會是家族企業的朋友,能夠幫助建立正確的規則、決策和工作的流程,讓決策更加清晰。

4. 企業需要更嚴格的政策和更強的自我監督,從而保證企業誠信。

5. 需要領導能力的培養。

三環模型

三環家族體系包括三個重疊的子體系:企業中的被雇傭者、股東以及擁有控制性所有權股份(controlling ownership stake)的家族成員。三個子體系中的每一個都會影響家族企業和家族的方向及運作。每個子體系在全部的治理體系都有一個確定的角色和清晰的聲音。這三個子體系和它們的治理結構在前文中有描述。

高管層代表雇員的聲音,家族理事會和家族大會代表家族的聲音,董事會是主要的組織機制,代表著所有者的聲音。股東會議是另一種發出股東聲音的方式。股東會議應該每年召開,內容要簡潔、正式,專注于董事會成員、審計者的選舉,更新企業的內部章程。這些股東活動在法律上既必要也很重要,董事會、家族理事會以及家族議會對股東來說通常是更為有效的論壇,可以確定方向,制定政策。

這些復雜體系有效的治理根基在于正確地相互制衡治理結構中的權力。董事會——不是股東、家族或是家族理事會——確立業務的方向和政策。同樣,家族理事會確立家族的方向和政策,通常由家族大會來批準。當確信家族理事會和董事會互不侵犯各自的領地后,董事會、管理層、股東以及家族理事會必須合作、協調各自的行動,相互之間保持良好的溝通,以保證擁有一個持續的共同支持的目標、計劃和政策。

文化和法律對家族企業的影響

在一些國家,商業中重男輕女的現象比較嚴重,日本仍然是男性化的社會,拉美重男輕女。另外一些文化中有排行的偏好,不少國家的家族企業中,大兒子比后面的孩子更受器重,在美國、中國是這樣,阿拉伯國家尤其如此。

傳統上,中國有非常強的忠誠和尋根情緒,對自己的家鄉人很有感情,企業的老板喜歡雇傭來自祖輩的家鄉人,覺得他們更有忠誠度。

繼承法和遺產稅在家族企業的管理上也會起到比較重要的作用。墨西哥法律規定子女繼承父母遺產不需要納稅,所以墨西哥家族企業中老一代人要做到很老甚至是臨死前才把家族企業傳給下一代。美國的遺產稅非常高,所以家長傾向于在比較年輕時把產業傳給下一代,這些當地的法律對于家族企業管理所產生的影響在中國亦是如此。

加多寶

加多寶 IBM

IBM 摩拜單車

摩拜單車 vivo\oppo

vivo\oppo 中興

中興 GOOGLE

GOOGLE