人們對(duì)這一話題的癡迷不足為奇,因?yàn)樽兏飵淼耐{千變?nèi)f化、層出不窮,比如現(xiàn)在的物聯(lián)網(wǎng)、3D打印、云計(jì)算、個(gè)性化醫(yī)療、替代能源和虛擬現(xiàn)實(shí)等。

過去20年間,對(duì)于這些顛覆企業(yè)、行業(yè)和部門的變化,我們的認(rèn)知有了極大提高。我們的了解已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了如何發(fā)現(xiàn)這些變化,以及它們給在位企業(yè)帶來的危險(xiǎn)。

然而,技術(shù)變革的發(fā)生時(shí)間依舊是個(gè)謎。

有的技術(shù)和公司似乎一夜之間就冒了出來,比如共享交通和優(yōu)步(Uber)、社交網(wǎng)絡(luò)和推特(Twitter),其他則需要數(shù)十年的時(shí)間,比如高清電視和云計(jì)算。對(duì)于公司及其管理者,這造成了一個(gè)問題:盡管你已經(jīng)明白了如何確定創(chuàng)新是否構(gòu)成威脅,但是依舊缺乏了解變革何時(shí)會(huì)發(fā)生的利器。

人們的頭號(hào)恐懼是,準(zhǔn)備得太遲,以至于錯(cuò)過了變革。但是,第二大恐懼應(yīng)該就是過早準(zhǔn)備,在變革真正來臨前就耗盡了資源(想想那些在2001年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅時(shí)死掉的互聯(lián)網(wǎng)公司,眼睜睜看著自己的創(chuàng)新被第二代互聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司拿來獲利)。

對(duì)于行動(dòng)過早的恐懼,既適用于顛覆變革威脅之下的在位企業(yè),也適用于高舉顛覆大旗的創(chuàng)新型初創(chuàng)公司。

為了理解為何有些新技術(shù)很快取代之前的技術(shù),而其他則是漸進(jìn)趕上,我們須重新認(rèn)識(shí)兩件事:

第一, 我們不能只關(guān)注技術(shù)本身,還要關(guān)注支持技術(shù)的更廣泛生態(tài)系統(tǒng);

第二, 我們要清楚,競爭可能會(huì)在新舊生態(tài)系統(tǒng)之間發(fā)生,而非在技術(shù)之間發(fā)生。

你的處境由生態(tài)系統(tǒng)決定

無論是在位企業(yè)還是顛覆者,都依靠技術(shù)、服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)等一系列互補(bǔ)元素,來履行它們的價(jià)值主張。這些組成生態(tài)系統(tǒng)元素的優(yōu)勢和成熟度,對(duì)于技術(shù)的更迭速度起著關(guān)鍵作用。

評(píng)估新技術(shù)潛力最重要的一點(diǎn),就是能否滿足客戶需求,并更好地實(shí)現(xiàn)價(jià)值。為解答這個(gè)問題,投資者和高管會(huì)落實(shí)到具體細(xì)節(jié):在技術(shù)商用的黃金時(shí)段到來之前,還需要開發(fā)多少?生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)如何?價(jià)格是否具有競爭力?

如果答案顯示新技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期,人們自然會(huì)期待其會(huì)占有市場。然而這一假設(shè)成立的前提是,新技術(shù)對(duì)其他創(chuàng)新的依賴度較低。例如,如果一種燈泡新技術(shù)能夠使用現(xiàn)有的電源插口,那么就可以立刻實(shí)現(xiàn)其功效。在價(jià)值實(shí)現(xiàn)不受外界因素限制的情況下,杰出的產(chǎn)品執(zhí)行就能轉(zhuǎn)化為杰出成果。

然而,很多技術(shù)都不屬于這種“即插即用”模式,它們創(chuàng)造價(jià)值的能力取決于生態(tài)系統(tǒng)其他關(guān)鍵部分的開發(fā)和商用。例如,只有在高清攝像頭、新升級(jí)的制作和后期流程也商用之后,高清電視才具有吸引力。但是,一旦整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)完備了,無論高清電視的觀看體驗(yàn)潛力多么巨大,其所帶來的技術(shù)革命必然會(huì)延后。對(duì)于20世紀(jì)80年代開發(fā)高清電視技術(shù)的先鋒而言,即便猜中了開頭,也沒能猜中結(jié)局:用30年的時(shí)間等到生態(tài)系統(tǒng)其余要素的出現(xiàn)。

更新?lián)Q代的燈泡和高清電視,都要依托生態(tài)系統(tǒng)中的互補(bǔ)元素才能實(shí)現(xiàn)。差異在于,燈泡安裝在既有生態(tài)系統(tǒng)中,包括現(xiàn)有的發(fā)電輸電網(wǎng)絡(luò)、接入電網(wǎng)的住宅等;而電視需要其他創(chuàng)新要素的研發(fā)成功相配合。因此,燈泡的更新?lián)Q代能立刻為客戶創(chuàng)造價(jià)值,而電視創(chuàng)造價(jià)值的能力受到了其生態(tài)系統(tǒng)中其他要素實(shí)用性和發(fā)展的制約。

生態(tài)系統(tǒng)之戰(zhàn)

當(dāng)新技術(shù)不是簡單的即插即用替代品,而需要生態(tài)系統(tǒng)出現(xiàn)重大進(jìn)展才能應(yīng)用時(shí),新舊技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)間的競爭便開始了。

對(duì)于新技術(shù),關(guān)鍵因素是新生態(tài)系統(tǒng)要讓用戶意識(shí)到技術(shù)的潛在發(fā)展速度。以云應(yīng)用和存儲(chǔ)為例,成功不僅取決于弄清如何在服務(wù)器群組(server farm)中管理數(shù)據(jù),還要保證關(guān)鍵補(bǔ)充元素的性能令人滿意,比如帶寬和網(wǎng)絡(luò)安全。

對(duì)于傳統(tǒng)技術(shù),重要的是通過改進(jìn)原有生態(tài)系統(tǒng),其競爭力能提高到何種程度。以桌面儲(chǔ)存系統(tǒng)(云應(yīng)用可能取代的技術(shù))為例,從歷史上看,延展的機(jī)會(huì)包括更快的界面和魯棒性更高的元件。隨著這些機(jī)會(huì)逐漸枯竭,我們可以預(yù)期替代品會(huì)加速出現(xiàn)。

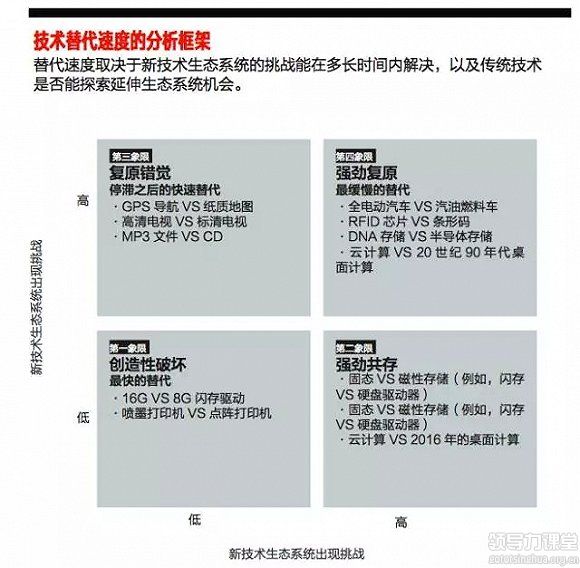

因此,替代品的速度取決于:新技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)克服挑戰(zhàn)的機(jī)率,是否高于傳統(tǒng)技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)利用其延伸機(jī)會(huì)的機(jī)率。

為了研究這些力量之間的互相作用,我們制定了框架,來幫助管理者評(píng)估顛覆性變化的速度。

創(chuàng)造性破壞

當(dāng)新技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)出現(xiàn)的挑戰(zhàn)不多,傳統(tǒng)技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)的延伸機(jī)會(huì)也很少時(shí)(框架中的第一象限),可以預(yù)見新技術(shù)將迅速占領(lǐng)市場(見圖表中A點(diǎn))。生態(tài)系統(tǒng)其他部分的阻力不能遏制新技術(shù)創(chuàng)造價(jià)值的能力,而傳統(tǒng)技術(shù)應(yīng)對(duì)威脅的潛力有限。

這一象限符合創(chuàng)造性破壞概念,即創(chuàng)新型初創(chuàng)公司能很快顛覆在位競爭對(duì)手。當(dāng)傳統(tǒng)技術(shù)能繼續(xù)在較長時(shí)間內(nèi)服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域時(shí),主流市場會(huì)在較短時(shí)間內(nèi)拋棄傳統(tǒng)技術(shù),青睞新技術(shù)。例如,點(diǎn)陣式打印機(jī)很快被噴墨打印機(jī)取代。

強(qiáng)勁復(fù)原

當(dāng)平衡被打破,新技術(shù)的生態(tài)系統(tǒng)出現(xiàn)嚴(yán)峻挑戰(zhàn),而傳統(tǒng)技術(shù)的生態(tài)系統(tǒng)有重大改善機(jī)遇時(shí)(第四象限),取代速度十分緩慢。可以預(yù)見,傳統(tǒng)技術(shù)能夠維持較長期的領(lǐng)先地位。這一象限描述的情景適用于看似具有革命性,但其實(shí)被捧得過高而泡沫破滅的技術(shù)。

條形碼和射頻識(shí)別(RFID)芯片就是很好的例子。射頻識(shí)別芯片宣稱其數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過條形碼,受匹配IT基建發(fā)展遲緩和業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的限制,其應(yīng)用進(jìn)展非常緩慢。與此同時(shí),IT的進(jìn)步促進(jìn)了條形碼的廣泛應(yīng)用。在過去20多年內(nèi),射頻識(shí)別被囿于細(xì)分應(yīng)用,一直裹足不前。如果射頻識(shí)別最終能突破困境,而條形碼的生態(tài)系統(tǒng)延伸機(jī)會(huì)枯竭,那么動(dòng)態(tài)變化會(huì)從第四象限轉(zhuǎn)移到另一象限,替代速度也會(huì)變快。即便如此,對(duì)幾十年前篤信射頻識(shí)別的公司和投資者而言,也于事無補(bǔ)。

等待生態(tài)系統(tǒng)其余部分跟上的機(jī)會(huì)成本意味著:與完全錯(cuò)失機(jī)會(huì)相比,提前10年搶占機(jī)會(huì)的代價(jià)更為高昂。

替代緩慢時(shí),對(duì)新技術(shù)的性能要求也有不同(見圖表的D點(diǎn))。例如,每次IT升級(jí)讓條形碼更實(shí)用,對(duì)射頻技術(shù)質(zhì)量的要求就會(huì)提高。雖然新技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)不夠發(fā)達(dá),讓創(chuàng)新的廣泛應(yīng)用受限,但是對(duì)創(chuàng)新性能的期待會(huì)不斷攀升。

強(qiáng)勁共存

當(dāng)新技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)出現(xiàn)的挑戰(zhàn)很少,而傳統(tǒng)技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)中的延伸機(jī)會(huì)很多(第二象限),競爭就會(huì)很激烈。新技術(shù)會(huì)入侵市場,但隨著傳統(tǒng)技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)的改進(jìn),在位企業(yè)能夠捍衛(wèi)其市場份額。這時(shí),新舊共存時(shí)間會(huì)延長。盡管延伸機(jī)會(huì)不太可能扭轉(zhuǎn)新技術(shù)的崛起,卻足以在實(shí)質(zhì)上推遲其獲得領(lǐng)導(dǎo)地位的時(shí)間。

對(duì)消費(fèi)者而言,強(qiáng)勁共存的時(shí)期極富吸引力。新舊生態(tài)系統(tǒng)的表現(xiàn)都在提高——當(dāng)傳統(tǒng)技術(shù)的生態(tài)系統(tǒng)日趨完善,新技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)也隨之提高(圖表中的B點(diǎn))。

復(fù)原錯(cuò)覺

當(dāng)新技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)出現(xiàn)很多挑戰(zhàn),傳統(tǒng)技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)的延伸機(jī)遇也不多時(shí)(第三象限),不會(huì)發(fā)生太多變化——但之后替代會(huì)加速(圖表中的C點(diǎn))。比如,高清電視和傳統(tǒng)電視、電子書和紙質(zhì)書的例子。這些變革之所以姍姍來遲,并非因?yàn)閭鹘y(tǒng)技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)步了,而是因?yàn)樾录夹g(shù)生態(tài)系統(tǒng)出現(xiàn)了挑戰(zhàn)。

這一象限的常見情景是:傳統(tǒng)技術(shù)依然占有高市場份額,但增長已經(jīng)停滯。事實(shí)上,傳統(tǒng)技術(shù)的主導(dǎo)地位并不穩(wěn)固,因?yàn)橐坏┬录夹g(shù)實(shí)現(xiàn)其價(jià)值創(chuàng)造潛力,其市場份額形勢會(huì)快速逆轉(zhuǎn)。傳統(tǒng)技術(shù)之所以能維持現(xiàn)在的地位,不在于它不斷進(jìn)步,而在于新競爭者遭遇了挫折。

對(duì)未來行動(dòng)者的啟示

一旦你理解了在占有市場的競賽中,生態(tài)系統(tǒng)與技術(shù)一樣重要,你就能更準(zhǔn)確地分析變化發(fā)生的速度,同時(shí)決定你應(yīng)該達(dá)到哪一程度。在解決這些問題前,不妨先來回顧這一視角下的幾大事實(shí)性原則:

· 如果你的公司正在推出具有潛在革命性的創(chuàng)新,那么只有在生態(tài)系統(tǒng)的全部瓶頸都被解決后,創(chuàng)新的全部價(jià)值才得以實(shí)現(xiàn)。恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵翰灰丫θ考杏谕晟萍夹g(shù)本身,應(yīng)該分出一些資源來解決生態(tài)系統(tǒng)中最緊迫的挑戰(zhàn)。

· 如果你的公司是受到威脅的在位企業(yè),恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵翰粌H要分析新出現(xiàn)的技術(shù)本身,還要分析支持新技術(shù)的生態(tài)系統(tǒng)。新技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)中出現(xiàn)的挑戰(zhàn)越嚴(yán)峻,你改善自身表現(xiàn)的時(shí)間越充裕。

· 強(qiáng)化在位企業(yè)表現(xiàn),可能意味著改善傳統(tǒng)技術(shù),但也可以通過改善傳統(tǒng)生態(tài)系統(tǒng)中的其他方面來實(shí)現(xiàn)。

· 每當(dāng)傳統(tǒng)技術(shù)性能提高,新技術(shù)性能的門檻也會(huì)相應(yīng)提高。

在這些大前提下,讓我們來看看如何利用該框架分析你自己的技術(shù)戰(zhàn)略。我們建議,領(lǐng)導(dǎo)者的對(duì)話應(yīng)集中于兩點(diǎn):我們的行業(yè)處于哪一象限?我們的資源配置和其他戰(zhàn)略選擇受到了什么影響?沒有人能未卜先知,你對(duì)這個(gè)問題的回應(yīng)完全關(guān)乎判斷力。

無論你是在位企業(yè)還是初創(chuàng)公司,都須通盤考慮所有問題。不要期望所有團(tuán)隊(duì)成員都能對(duì)這些問題得出一致答案。這個(gè)階段,正是表達(dá)不同觀點(diǎn)的過程,要讓團(tuán)隊(duì)最大限度地利用集體洞察。

框架中的每個(gè)象限,對(duì)資源分配決定產(chǎn)生著不同的影響。因?yàn)槭袌霾粫?huì)突然改變,象限解釋了變革中可能的定位方式。

在第一象限“創(chuàng)造性破壞”中,舊技術(shù)停滯,新技術(shù)暢通無阻,創(chuàng)新企業(yè)應(yīng)大力投資新技術(shù)。在位企業(yè)應(yīng)遵循接受改變的應(yīng)對(duì)之道,抵擋住創(chuàng)造性破壞的強(qiáng)風(fēng):尋找新的細(xì)分,讓傳統(tǒng)技術(shù)能長期存活。

在第二象限“強(qiáng)勁共存”中,在位企業(yè)知道新舊技術(shù)將在較長一段時(shí)間內(nèi)共存,因此會(huì)繼續(xù)投資傳統(tǒng)技術(shù),并大舉投入改進(jìn)生態(tài)系統(tǒng)。和第一象限類似,第二象限的在位企業(yè)也應(yīng)該為傳統(tǒng)技術(shù)尋找常青的細(xì)分領(lǐng)域,但緊迫性相對(duì)較小。新技術(shù)創(chuàng)造者應(yīng)該全速?zèng)_刺,完善新技術(shù)以及補(bǔ)充元素,例如:如果存在接受新技術(shù)的潛在早期應(yīng)用者及領(lǐng)域,那么可以此測試和細(xì)化產(chǎn)品及服務(wù)。

在第三象限“復(fù)原錯(cuò)覺”中,新技術(shù)推動(dòng)方應(yīng)引導(dǎo)資源解決生態(tài)系統(tǒng)挑戰(zhàn)和開發(fā)補(bǔ)充元素,并抵制過分強(qiáng)調(diào)進(jìn)一步發(fā)展技術(shù)本身的做法。如果應(yīng)用瓶頸在于生態(tài)系統(tǒng),而非技術(shù),那么推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步就是把力氣用錯(cuò)了地方。而在位企業(yè)必須防備的是,技術(shù)優(yōu)勢是讓他們保持市場地位的錯(cuò)誤假設(shè)。既然已經(jīng)快要日薄西山,就應(yīng)該趕快收獲,進(jìn)行微小改良;而非在傳統(tǒng)技術(shù)上加倍創(chuàng)新投入。

在第四象限“強(qiáng)勁復(fù)原”中,在位企業(yè)應(yīng)該加大投入力度,升級(jí)產(chǎn)品服務(wù),并努力抬高挑戰(zhàn)者趕超的門檻。顯然,新技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)應(yīng)該弄清楚,該如何解決當(dāng)前生態(tài)系統(tǒng)局限。但同時(shí),它們還要意識(shí)到核心技術(shù)的性能門檻已經(jīng)提高了,這就意味著必須投入大量資源,并且要對(duì)投資回報(bào)有足夠耐心。在可見的未來,創(chuàng)新公司不太可能革新某一領(lǐng)域,因此它們需要選對(duì)目標(biāo)客戶群,并權(quán)衡利弊。

最后,關(guān)于動(dòng)態(tài)變化還有一點(diǎn)提醒。每個(gè)創(chuàng)新者都希望自己能位于第一象限,以便走上經(jīng)典的創(chuàng)造性破壞之路,但其實(shí)達(dá)到目的路徑不止一條。從第四到第三再到第一象限變革之路的假設(shè),建立在傳統(tǒng)技術(shù)枯竭的基礎(chǔ)上。對(duì)于創(chuàng)新者而言,這意味著要聚焦于整合新技術(shù)生態(tài)系統(tǒng),同時(shí)不必過于關(guān)注提高某個(gè)性能的優(yōu)勢。相比之下,從第四到第二再到第一象限的預(yù)測之路,意味著與正在升級(jí)的傳統(tǒng)生態(tài)系統(tǒng)的競爭。此時(shí),創(chuàng)新者需要繼續(xù)提升其性能,同時(shí)完善生態(tài)系統(tǒng)。

“正確的技術(shù),錯(cuò)誤的時(shí)間”綜合征,對(duì)任何創(chuàng)新型企業(yè)來說都是一場噩夢(mèng)。但是,通過對(duì)競爭技術(shù)有利環(huán)境的周密分析,能夠更好地弄清“何時(shí)”問題,例如:新生態(tài)系統(tǒng)是否做好了準(zhǔn)備?舊生態(tài)系統(tǒng)是否還有改進(jìn)的余地?更好地掌握時(shí)機(jī),能改善創(chuàng)新成果的效率和效果,攸關(guān)生死存亡。

【作者羅恩·安德納(Ron Adner)為達(dá)特茅斯學(xué)院塔克商學(xué)院戰(zhàn)略和創(chuàng)業(yè)教授,拉胡爾·卡普爾(Rahul Kapoor)為賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院管理學(xué)副教授。】

加多寶

加多寶 IBM

IBM 摩拜單車

摩拜單車 vivo\oppo

vivo\oppo 中興

中興 GOOGLE

GOOGLE