警告:本文內(nèi)容與作者專業(yè)無(wú)關(guān),純粹瞎寫。

年紀(jì)越長(zhǎng),越覺得自己無(wú)知,所以也越愛讀書,尤其是歷史書。湯因比先生的《歷史研究》是一部九十萬(wàn)字的巨著,總結(jié)了歷史發(fā)展的一些有趣的規(guī)律。他的一個(gè)著名論斷就是文明中心論是錯(cuò)的。現(xiàn)在歐美不少人都認(rèn)為歐洲文明就是世界文明的核心,所有其他國(guó)家和地區(qū)都應(yīng)該接納他們的制度。在主流媒體眼中,拒絕西方民主制度的國(guó)家就是異端,這其實(shí)是基督教中心論的延續(xù)。而如果從人類歷史的發(fā)展視角來(lái)看,兩河流域才是最早的文明發(fā)端,歐洲只不過(guò)是經(jīng)由希臘延續(xù)了兩河文明的燦爛而已。

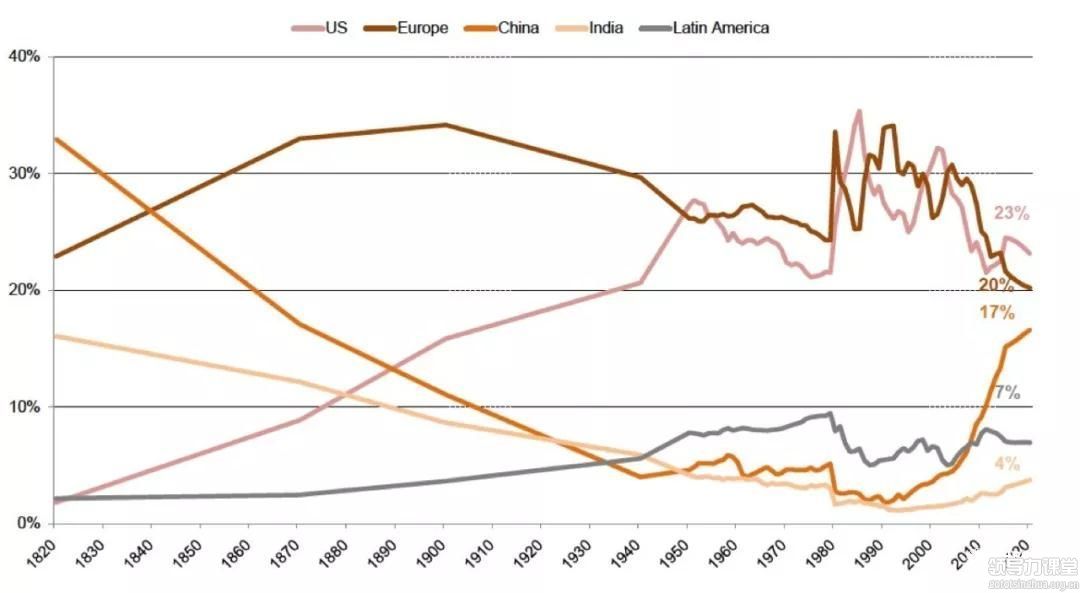

福山的《政治秩序的起源》一書則認(rèn)為,中國(guó)早在秦朝就建立了中央集權(quán)的現(xiàn)代官僚體系和經(jīng)濟(jì)體系。13世紀(jì)之前,中國(guó)的人均GDP其實(shí)是遙遙領(lǐng)先于歐洲的。我們從周朝就有“宅茲中國(guó)”的銘文。在我們的潛意識(shí)里,我們才是世界的中心,東夷南蠻西戎北狄都要臣服于天朝上國(guó)。華夏族從黃河流域巴掌大的地方擴(kuò)張到960萬(wàn)平方公里,一直到中央集權(quán)體系的地理極限。因?yàn)楦粡?qiáng),所以我們自己在心里修了一堵墻。1793年英國(guó)大使覲見乾隆皇帝,帶來(lái)了當(dāng)時(shí)英國(guó)最先進(jìn)的蒸汽機(jī)、棉紡機(jī)、梳理機(jī)、織布機(jī)、火炮、槍械以及君主號(hào)戰(zhàn)艦的模型作為禮物。你可以想象一下如果現(xiàn)在美國(guó)愿意送上最先進(jìn)的芯片技術(shù),飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)和生物技術(shù),國(guó)家發(fā)改委的官員口水會(huì)不會(huì)流一地。然而乾隆皇帝下的圣旨大意是,天朝上國(guó)物產(chǎn)豐富,你們這幫蠻夷小國(guó)的東西我看不上,所以貿(mào)易這事兒就免了吧。當(dāng)中國(guó)把自己用一道墻圍起來(lái),拒絕世界先進(jìn)知識(shí)的時(shí)候,下場(chǎng)是挺可悲的。直至今日,這堵墻仍然有形無(wú)形地存在于中國(guó),關(guān)于它的爭(zhēng)論也一直存在。

中國(guó)的改革開放一直是拒絕全盤西化的,愿意接受西方先進(jìn)技術(shù),但不愿意接受其政治制度,這一點(diǎn)也飽受西方輿論批評(píng)。事實(shí)上東亞民族在自己的文化基礎(chǔ)上嫁接西方政治制度并不成功。也許有人會(huì)質(zhì)疑說(shuō),日本,韓國(guó),新加坡和中國(guó)臺(tái)灣都采用了西方議會(huì)制度,都突破了中等收入陷阱成為發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。我個(gè)人以為,后三個(gè)例子的成功與威權(quán)政治關(guān)系很大,而非議會(huì)民主。韓國(guó)的軍政府,新加坡的李光耀和臺(tái)灣的蔣家父子在發(fā)展經(jīng)濟(jì)過(guò)程中都嚴(yán)厲壓制了異議團(tuán)體。讀者可以搜索一下當(dāng)年李光耀怒懟彭定康和罷工機(jī)師的視頻,體會(huì)一下這位梅州客家人的強(qiáng)硬程度。這些國(guó)家和地區(qū),基本上是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之后,才由威權(quán)政治過(guò)渡到議會(huì)民主。我是一個(gè)從小收看臺(tái)灣電視長(zhǎng)大的胡建人,常年觀看臺(tái)灣立法會(huì)中委員們?nèi)^相向的鏡頭。從震驚到習(xí)慣的過(guò)程中,我意識(shí)到民主不是一蹴而就的。遺憾的是,經(jīng)國(guó)先生過(guò)世之后,臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)已經(jīng)幾十年裹足不前了。

嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乜矗h會(huì)民主和經(jīng)濟(jì)繁榮統(tǒng)計(jì)上是不相關(guān)的。世界上最窮的幾個(gè)國(guó)家都是議會(huì)民主國(guó)家,津巴布韋的總統(tǒng)是選出來(lái)的,普京總統(tǒng)是GDP比廣東還小的俄羅斯普選的結(jié)果。那么經(jīng)濟(jì)發(fā)展,或者更高一層,文明崛起的動(dòng)因是什么呢?湯因比分析了各個(gè)文明譜系,歸納了文明從起源、成長(zhǎng)、式微到解體的規(guī)律。在他的體系里,文明崛起的本質(zhì)是靜止(守成)狀態(tài)向活躍(進(jìn)取)狀態(tài)的轉(zhuǎn)換。一個(gè)簡(jiǎn)單的例子就是貫穿中國(guó)歷史的游牧和農(nóng)耕族群的戰(zhàn)爭(zhēng)。在冷兵器時(shí)代,農(nóng)耕民族在戰(zhàn)爭(zhēng)中有天然的劣勢(shì),但擁有經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì),往往采取防守姿態(tài)。游牧民族的巨大優(yōu)勢(shì)就是全民皆兵的進(jìn)攻。往往相持百年之后,農(nóng)耕民族因?yàn)闅夂蜃兓騼?nèi)部問題沒守住被游牧民族成功入侵。而游牧民族入主之后由攻轉(zhuǎn)守,慢慢地會(huì)被同化或者被驅(qū)逐。這樣的事情在歐洲一樣發(fā)生過(guò),早期的羅馬人是尚武的牧羊人,依仗武力征服世界,把地中海變成了自己的內(nèi)海。承平日久的羅馬人開始安于享樂,轉(zhuǎn)入防守態(tài)勢(shì)。盡管野蠻民族日耳曼人屢次入侵都敗得七零八落,但最終還是攻入了羅馬。現(xiàn)在的德國(guó),法國(guó),西班牙和英國(guó)其實(shí)都是日耳曼人征服當(dāng)?shù)睾笈c當(dāng)?shù)厝巳诤隙傻膰?guó)家。按照湯因比的說(shuō)法,文明的崛起歸因于進(jìn)取,而式微往往源于守成。

文明如此,城市又何嘗不是呢?1949年之后,香港的情況非常糟糕,大批移民涌入,經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡劣。后來(lái)發(fā)生的六七暴動(dòng)迫使港督進(jìn)行了一系列改革,讓香港進(jìn)入經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)。值得一提的是,當(dāng)時(shí)暴動(dòng)的中國(guó)人既不面戴口罩,也不要求開冷氣。而獨(dú)裁的港督在制定經(jīng)濟(jì)政策時(shí)也不參考議會(huì)的意見。1960年代,香港工業(yè)起飛,成為全球最大的成衣、鐘表、玩具、假發(fā)和塑料花等產(chǎn)品的出口地。香港的鐘表行業(yè)當(dāng)時(shí)和瑞士是并駕齊驅(qū)的。近日刊登“黃臺(tái)之瓜,何堪再摘”的李超人當(dāng)年并不是做地產(chǎn)的,而是做塑料花的。那的確是香港的黃金時(shí)代,香港人并不相互埋怨,而是埋頭苦干。然而繁榮之后,香港依然擺脫不了守成的宿命。

2001年我去香港大學(xué)讀博士的時(shí)候,確實(shí)如土包子一樣欣賞香港的繁榮,也驚訝于港人對(duì)規(guī)則的嚴(yán)守,尤其是等紅綠燈的時(shí)候。然而畢業(yè)之后,我還是決定回北京去領(lǐng)兩三千塊錢的工資當(dāng)教書匠,因?yàn)橹庇X告訴我大陸有我的機(jī)會(huì),香港沒有。這并不只是我一個(gè)人的看法。現(xiàn)在中國(guó)頂級(jí)商學(xué)院中不乏來(lái)自香港的教授,清華經(jīng)管學(xué)院院長(zhǎng)白重恩,北大光華管理學(xué)院院長(zhǎng)劉俏和長(zhǎng)江商學(xué)院院長(zhǎng)項(xiàng)兵都曾在香港任教。盡管大陸給的工資不到香港的一半,但是大家都回來(lái)了。此后近20年內(nèi),我就很少去過(guò)香港,偶爾路過(guò)的時(shí)候,我會(huì)嘆息香港的停滯。我20年前見過(guò)的景象到目前為止仍然沒有太大的改變。如果強(qiáng)行按湯恩比的套路解釋,香港已經(jīng)守成不止20年了。20年前大學(xué)生起薪多少,現(xiàn)在還是多少,而深圳河北岸的小漁村工資和房?jī)r(jià)都漲了十幾倍。

深圳機(jī)場(chǎng)有一句著名口號(hào),來(lái)了就是深圳人。我經(jīng)常開玩笑說(shuō),為什么不在出發(fā)口寫一句:走了就不是深圳人。深圳就像一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)慘烈的賽場(chǎng),能夠留下的都是來(lái)自全國(guó)各地的精英。深圳政府通過(guò)非常聰明的掠奪性人才政策,用一點(diǎn)點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)把全國(guó)當(dāng)打之年的人才忽悠到深圳做貢獻(xiàn)。也許有人說(shuō)獎(jiǎng)勵(lì)可不少呀,做做算術(shù)就知道了,20-30年的培養(yǎng)成本完全由人才的家鄉(xiāng)承擔(dān)了。而且人才培養(yǎng)并不是工業(yè)制造,是有概率的,失敗的風(fēng)險(xiǎn)深圳也不承擔(dān)。過(guò)去20多年,深圳無(wú)數(shù)的公司交替誕生和死亡。大浪淘沙之后,我們看到深圳有華為、中興、騰訊和大疆。更多的公司是倒閉了,畢竟中國(guó)企業(yè)平均壽命只有2.9年。盡管這是非常殘酷的叢林法則,但是所有人都承認(rèn)深圳精神是積極進(jìn)取的。

香港人民過(guò)去20年過(guò)得非常富足(但是房子很小)的生活。政府為全民提供免費(fèi)醫(yī)療,免費(fèi)教育,甚至補(bǔ)貼水電費(fèi)。20年前港府給香港大學(xué)的撥款攤到每個(gè)學(xué)生頭上是76萬(wàn)港元,所以香港教授工資也是全球最高級(jí)別的。但20年過(guò)去之后,我們回頭看一看,過(guò)去20年香港有誕生哪一家值得尊敬的世界級(jí)企業(yè)嗎?一家都沒有。我們發(fā)現(xiàn)賺錢的還是那些壟斷了香港基礎(chǔ)設(shè)施的Old Money,黃臺(tái)之瓜誰(shuí)也摘不走。做個(gè)不恰當(dāng)?shù)谋扔鳎钲谙褚靶U沖動(dòng)的游牧文明,而香港就像曾經(jīng)輝煌的農(nóng)耕文明。深圳人失敗了可以回到自己的老家,不當(dāng)深圳人。香港人混不好,只能呆在香港。這就是進(jìn)取和守成的區(qū)別。除卻GDP之外,深圳其他方面超越香港只是個(gè)時(shí)間問題。

今天香港問題非常復(fù)雜,有歷史、政治和經(jīng)濟(jì)的各方面原因,完全超越我的專業(yè)所長(zhǎng),因此我無(wú)法在這里一一展開討論。以上是我作為業(yè)余歷史愛好者,對(duì)近期事件的一點(diǎn)點(diǎn)感想。2017年北京大學(xué)畢業(yè)典禮上,一位師姐留下了經(jīng)典的名言:“我唯一的害怕,是你們已經(jīng)不相信了——不相信規(guī)則能戰(zhàn)勝潛規(guī)則,不相信學(xué)場(chǎng)有別于官場(chǎng),不相信學(xué)術(shù)不等于權(quán)術(shù),不相信風(fēng)骨遠(yuǎn)勝于媚骨。”我一點(diǎn)都不害怕大家不相信,我唯一害怕的是大家不再進(jìn)取。我們?nèi)匀灰J(rèn)識(shí)到中國(guó)和世界的差距,仍然要虛懷若谷地學(xué)習(xí)外國(guó)優(yōu)秀的技術(shù)和制度,而不要進(jìn)入故步自封的天朝上國(guó)階段。不忘初心,方得始終。

加多寶

加多寶 IBM

IBM 摩拜單車

摩拜單車 vivo\oppo

vivo\oppo 中興

中興 GOOGLE

GOOGLE